染裕 SOMEHIRO (ソメヒロ)

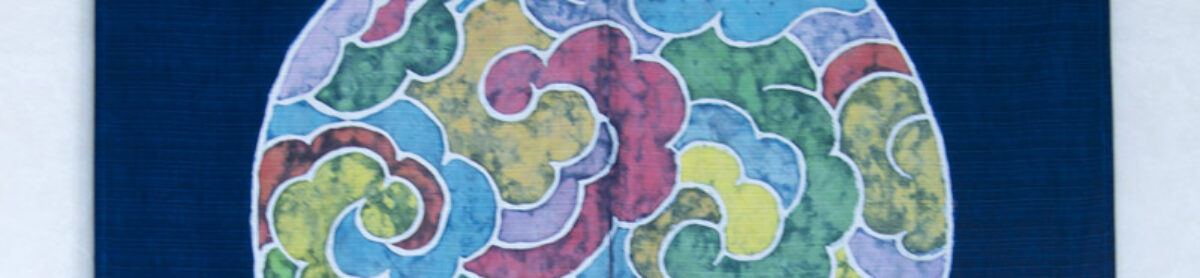

藍染の筒描や型染め、絞染を中心に制作しています。

日本では江戸時代のはじめ頃、木綿の普及とともに藍染が広まりました。

庶民の生活になくてはならないものとして仕事着や手ぬぐいなど

生活のあらゆる布を染めるのに使われました。

当時の日本人の生活様式、文化、風土の中から

他の国では見られない程の緻密で技巧的な独自の文様が施され

文様の中には暮らしの中での知恵や祈りが込められました。

その美しさは日本に訪れた外国人が「ジャパンブルー」と名付ける程でした。

1880年代(明治中頃)ドイツで化学藍が開発され日本にも輸入されるようになると

天然藍の製造は激減、高度経済成長の中で藍染での染色も姿を消してゆきました。

化学染料、草木染、様々な染をしてきましたが、

「藍染」は他の染料と比較すると、飛びぬけた魅力が有り特別でした。

生地に深く染み込みガツンと濃く染まっていく感触、はじめて藍染に出会った時の感動は今でも全く色褪せません。

藍染をしていると、その全てが魅力的です。

当時の染め方にこだわると、現在では大変貴重な材料と時間と体力と気力が必要で、

現在の叡智を集約したインディゴ(化学藍)還元染めでは簡単に濃く染まり、

どちらが本物でも偽物でもなく、どちらも藍染で、

「何に何をどうやって染め上げるか」

染められた生地は「誰がどのように使うか?」

染める者は、常に問われているように思えてなりません。

「ルーブル美術館」サモトラ家のニケ。あの空間を染裕の藍染で演出すること。

過去と未来・西洋と東洋・美しさを輝かせること。

未来の誰かに届けるつもりで染めています。